【摘要】 “沖突”是理解全球網絡空間失序結果的關鍵變量,也是全球網絡空間秩序生成的核心張力。全球網絡空間沖突中,主體競合、主張分歧、機制摩擦三者相互交織、遞進循環,其構成的三維分析框架,能夠揭示全球網絡空間秩序未竟狀態的內在邏輯:主體多樣且權力分布不均、價值差異且政策分歧加劇、共識缺失且治理機制碎片化。全球網絡空間沖突根源于多方主體間的結構性不對稱與價值觀差異,進而導致政策主張分歧和治理機制摩擦不斷加劇,形成秩序與失序交織的動態格局。通過構建全球網絡空間沖突三維分析框架,不僅有助于解析當下人工智能治理、數據跨境流動等議題背后的深層張力,也為探尋全球網絡空間治理路向、應對全球網絡空間治理赤字提供理論工具。

【關鍵詞】全球網絡空間 網絡空間治理 治理沖突 分析框架

【中圖分類號】 D81 【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.13.007

【作者簡介】楊峰,四川大學公共管理學院教授、博導,數據安全與網絡治理研究中心主任。研究方向為網絡空間治理、數字不平等治理、政府信息管理,主要論文有《The policy trajectory of China's globalizing Internet》《中國共產黨領導的互聯網治理:歷程、成就與經驗》《生成式人工智能的智能鴻溝生成》等。

引言

當前,數字浪潮與地緣政治深度交匯,網絡空間已成為國家繼陸、海、空、天之后的“第五疆域”,其全球戰略地位日益凸顯,成為大國意識形態競爭和規則制定權爭奪的核心場域。全球網絡空間正面臨參與主體權力與責任分布失衡、治理規則碎片化、治理共識難以形成等挑戰,導致全球網絡空間治理困境加劇。盡管國際社會已深刻意識到全球網絡空間秩序的重要性,但價值體系紊亂、話語認知失序等問題愈演愈烈,不僅危害國家安全和穩定,也對全球經濟和社會發展造成威脅。當下,全球網絡空間的治理體系尚未完善,各國在網絡空間治理中的利益訴求和戰略考慮存在差異,導致國際合作面臨諸多阻礙。放眼未來,習近平主席在向2024年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕視頻致賀中指出,要“加快推動網絡空間創新發展、安全發展、普惠發展”,“把握信息革命發展的歷史主動,攜手構建網絡空間命運共同體,讓互聯網更好造福人民、造福世界”。[1]這一重要論述為全球網絡空間治理指明了方向和目標。在此背景下,深入研究全球網絡空間秩序和沖突,構建更加公正、合理的全球網絡空間治理體系成為學術研究的焦點。

“沖突”是理解全球網絡空間失序結果的關鍵變量,其不僅是全球網絡空間中偶發事件的附屬產物,還是全球網絡空間秩序生成的核心張力,根植于網絡空間相對開放自由與存在制度差異的特性之中,體現不同國家與區域權力、價值、主張及路徑等方面的根本性分歧。基于此,本文試圖從主體競合、主張分歧、機制摩擦三個維度出發,提出一個解釋全球網絡空間沖突現象的分析框架。網絡空間秩序之所以持續處于“未完成”狀態,正是因為上述三大維度的結構性張力持續存在、彼此作用,在一定程度上形成了秩序與失序并存的全球網絡空間格局。該分析框架致力于以整體性視野闡釋全球網絡空間的沖突性問題,既對全球網絡空間治理研究的焦點問題和熱點議題進行回應,又對數字時代網絡空間的新生議題予以前瞻性關注,為解構全球網絡空間沖突現象、探尋全球網絡空間治理路徑提供理論解釋工具。

全球網絡空間中的主體競合博弈

在網絡空間發展新形勢下,2005年信息社會世界峰會突尼斯議程試圖構建的“公共政策問題”和“技術與運營問題”二分格局,根本無法解決當下全球網絡空間秩序的復雜議題。代表主權力量的國家政府、代表市場力量的私營部門、代表用戶力量的社會組織、代表技術力量的知識權威等相繼涌入并匯聚在全球網絡空間中,推動其權力結構不斷調整,各行為體之間呈現競爭與合作交織的復雜博弈關系,網絡空間的集體行動遭遇難題。

多樣且不對稱的主體結構。作為制度合法性的承載者,基于發展優先和安全優先的核心訴求,國家主體在網絡主權、數字安全、數據流動等關鍵議題上,展現出強烈的介入態勢。主權國家借助政策制定、技術制裁、外交聯盟等途徑,成為全球網絡空間治理中的主導力量。無論主張通過聯合國框架建立“多邊主義模式”,還是美國支持的“多利益攸關方模式”,都是以國家利益為導向、國家介入網絡空間治理的體現。比如,美國政府針對TikTok通過的“不賣就禁用”法案,看似是擔心數據安全,實則更多是維護其在網絡空間中的科技霸權地位。作為掌握大量網絡基礎設施和擁有左右信息傳播技術能力的主體,跨國網絡平臺不僅擁有巨大的數據資源、強大的算法能力和顯著的全球影響力,還在意識形態傳播中扮演關鍵角色。比如,YouTube可以限制某些國家官方媒體的內容,Twitter(現更名為“X”)能夠通過算法推送影響一國領導人選舉的走向。以互聯網名稱與數字地址分配機構(ICANN)、國際互聯網工程任務組(IETF)等為代表的技術社群和標準組織在網絡空間治理中扮演技術基礎建構者的角色,但隨著全球網絡空間競爭加劇,其立場正受到國家與企業力量的雙重影響。而電子前沿基金會(EFF)等非政府組織則更多通過行動組織、話語倡導和監督介入,推動數字鴻溝彌合、數據治理、隱私保護等議題深度融入全球網絡空間治理的議程設置之中。這種多方主體權力交織,但彼此能力又不對稱的結構,注定全球網絡空間治理是一場持續性、充滿結構性張力的博弈,將不斷加劇全球網絡空間秩序的復雜性。

多重疊加的網絡空間博弈場域。在全球網絡空間治理不斷演化的過程中,各類治理主體在網絡關鍵資源、技術標準、制度規則、話語認知等多個維度展開博弈,形成多重疊加場域。雖然在2016年互聯網數字分配機構(IANA)的監管權限移交后,圍繞網絡關鍵資源的博弈暫告一段落,但地緣政治博弈為全球網絡空間治理變革注入新的變量。[2]利比亞、伊拉克在全球互聯網上的曾經“消失”,仍讓許多國家心有余悸,俄羅斯自建主權互聯網RuNet便是對全球網絡關鍵資源失控的安全考量,更遑論正在發生的人工智能戰略性基礎設施的大國爭奪。網絡空間技術標準本是企業與技術社群主導的“隱性治理空間”,但隨著國家通過設備許可、安全清單、算法審查、數據保護等手段介入這一場域后,呈現出強烈的政治色彩。比如,美國為了打壓華為在網絡通信領域的技術發展,全面禁用華為設備,并將技術標準之爭置于地緣政治高度。無論“多利益攸關方模式”與“多邊主義模式”的爭論,還是“網絡自由”與“網絡主權”的相對對立,在全球網絡空間治理中,國家角色回歸已成不可回避的現實,這一過程也是多方主體基于價值體系,在制度規則和話語認知交錯場域的博弈樣態。話語即權力,規則是權力的技術性呈現。近年來,各國頻繁發布人工智能技術監管與治理政策,比如,2024年8月歐盟的《人工智能法案》正式生效,以推動“可信AI”標準建立,正是國家主體試圖通過制度化手段,確立自身在全球技術治理規則中的話語權的一個縮影。彌爾頓·穆勒在為其2025年5月出版的新書《在網絡空間宣布獨立:互聯網自治與美國對ICANN控制的終結》接受專訪時,認為人工智能和數字技術的發展天然是跨國界、分布式的,但各國卻試圖用本國法律和監管來限制它們,這種做法會帶來持續的沖突和治理難題。[3]

全球性困境下的合作有限性。全球網絡空間表現出日益強烈的權力爭奪與沖突特征,但一些地區性和功能性的治理規范難以有效應對不受疆域限制的網絡空間無序和混亂問題,尤其是關于網絡安全、數據跨境流動、人工智能倫理等全球性議題。網絡空間中的全球性問題無法由單一主體解決,各主體在治理中存在技術能力、政策資源、治理經驗等方面的互補性,這是維系全球網絡空間秩序的重要支撐,因此全球網絡空間治理有賴于多方治理主體之間形成一定共識并開展相應合作。比如,盡管聯合國互聯網治理論壇(IGF)不具有強制執行力,卻持續性地為多方治理主體提供對話平臺與話語空間。2024年召開的第十九屆聯合國互聯網治理論壇,吸引了11000多名注冊代表,來自政府、企業、技術社群和民間組織等多方主體在會上積極倡議,全球網絡空間治理呈現積極合作態勢。也應看到,合作往往帶有策略性,是強勢主體強化主導地位的一種手段,如美國通過所謂“數據自由流動”推動自身標準輸出,忽視他國的數據主權與治理模式,這可能會加劇分歧。更多情況下,缺乏具有國際約束力的條約將阻礙全球網絡空間治理合作,[4]存在難以形成有效合力、主觀行動缺失的“全球性困境”。[5]同時,為應對具體治理領域的功能性需求,以及出于政治與安全目標的考量,各類陣營化的合作模式應運而生,然而,這種具有排他性質的合作方式,若無法實現長期、有效協調,將進一步加劇全球網絡空間的分化與沖突。[6]比如,在數據跨境流動議題上,包括《歐美數據隱私框架》《歐盟-日本關于跨境數據流動的協議》,以及亞太經合組織建立的《數據跨境隱私規則》認證體系在內的區域性和雙邊數據跨境流動協議,將進一步加速跨境數據流動陣營分化趨勢,[7]使得數據治理領域的全球性合作面臨更加艱難的局面。

全球網絡空間中的政策主張分歧

全球網絡空間政策主張的提出與共識達成過程,既是對網絡空間中存在的各項議題進行回應的過程,又是將全球網絡空間治理的主體優勢轉化為治理效能的輸出環節。全球網絡空間中的政策主張分歧不僅是因技術路徑選擇的差異,更是因各主權國家尤其是發達國家與發展中國家在價值觀念、核心議題、戰略邏輯等方面存在較大差異而形成的分歧。

政策主張分歧的價值基礎。從根本上看,全球網絡空間政策主張分歧的價值基礎可歸納為“網絡自由觀”取向、“網絡主權觀”立場、“個體權利”導向和“發展主義”邏輯四種類型。美國基于自由主義制度傳統,[8]長期奉行“網絡自由觀”,將其作為推進全球戰略的重要工具。作為美國網絡空間政策的核心價值,“網絡自由觀”取向還為其全球主導地位提供合法性敘事。俄羅斯以及以中國為代表的發展中國家倡導“網絡主權”理念,認為網絡空間是體現國家主權的領域,呼吁堅守網絡并非“法外之地”,應遵守國家治理邊界。歐盟雖也倡導“多利益攸關方模式”,但在政府角色方面和美國立場不同,認為政府與其他行為體一樣,都是網絡空間治理的平等行為體,主張“規范性權力”邏輯,[9]將網絡空間視為個體權利實現的重要場域,通過制定嚴格政策如《通用數據保護條例》(GDPR),來保障個體在數字時代的權利。此外,廣大的全球新興經濟體,在網絡空間治理中更多體現出“發展主義”邏輯,主張以數字經濟發展、技術能力建設與公平參與全球治理為核心訴求,其治理理念倡導多邊合作,并應充分考慮發展中國家的利益訴求。

核心議題中的政策主張分歧。價值基礎的差異直接反映在全球網絡空間具體議題的政策主張中,尤為集中地體現在數據跨境流動、人工智能治理、網絡信息審查等重要議題上。盡管這些議題本身在所屬專業領域方面具有一定差異性,其政策主張卻折射出全球網絡空間治理中多元價值體系之間的沖突。比如,作為數字經濟核心支點,數據跨境流動領域的數據主權與數據流動的規制沖突,是當前主權國家間最主要分歧。美國發起全球跨境隱私規則論壇,試圖建立可操作、可互用的數據保護標準,增強數據跨境流動中的商業收益。[10]中國強調數據跨境流動的可控性,通過《促進和規范數據跨境流動規定》等政策強化數據流動中的國家安全及個人信息權益。歐盟以其“規范性力量”之長,引導數字主權構建,[11]包括頒布推動歐洲數字創新和增強數字競爭力的進攻性政策,以及加強數字監管和催生“布魯塞爾效應”的防御性政策。[12]而大多數發展中國家,一方面不得不通過國內法律加強數據主權,另一方面謀求在數字經濟發展中獲得更多的發展空間,因而在數字國際規制中往往處于被動接受位置。自由流動導向與安全為先導向的數據跨境流動政策分歧,不僅反映出不同國家在經濟結構與技術布局上的現實利益考量,更體現出以市場推動技術流動與以主權管控風險之間的價值對立。

政策主張背后的戰略邏輯。表面看來,各國網絡空間治理主張的差異,多體現為對技術問題解決路徑的不同選擇,實則其背后關涉各國在全球網絡空間秩序中的戰略考量。比如,美國將數字規則輸出作為維持其科技霸權與價值領導力的關鍵工具,自其《網絡空間國際戰略》發布以來,倡導所謂“信息自由”“去中心化治理”等理念,推動構建以自身標準為核心的全球網絡空間治理框架。然而,其根本意圖在于借助科技企業的全球布局與市場機制優勢,延續在數據、平臺、基礎設施等關鍵領域的主導權,并防范治理多極化對其主導地位的沖擊。作為數字主權理念的提出者,歐盟在隱私保護、人工智能倫理與數據治理等領域試圖強化“布魯塞爾效應”,最大限度地降低外部依賴帶來的安全風險,從而達到全方位“去風險”的目標。[13]中國作為全球網絡大國,積極倡導網絡空間命運共同體理念,主張構建主權平等、合作共贏、互信互利的多邊治理框架,并提出“四項原則”“五點主張”等系統性方案。在“一帶一路”數字合作、金磚國家治理對話等多邊平臺上,中國不斷推動具有中國特色的制度設計與治理路徑,致力于在全球網絡空間治理中提升主動權與話語權。長期處于全球網絡空間治理邊緣地位的發展中國家,亟需突破既有規則體系的結構性藩籬,[14]以“全球南方”合作為契機,爭取政策主張的表達權力,以期實現突破邊緣化的戰略目的。

全球網絡空間中的治理機制摩擦

全球網絡空間作為國家主權、市場利益與社會價值相互交織的重要戰略場域,其治理機制呈現日益復雜化與分化趨勢。伴隨技術快速進步及數字化全球擴張,各方治理主體圍繞權力分配、規則制定及適用范疇所展開的博弈日趨激烈,引發治理機制的不斷摩擦。

治理機制功能譜系劃分。以治理機制所聚焦的核心議題為依據,結合機制運行邏輯及行動主體的構成特征,當前全球網絡空間治理機制可分為四種類型。第一類為技術標準型機制,一般由非政府技術組織主導,目的在于保障全球互聯網基礎設施的有效運行,如互聯網名稱與數字地址分配機構、國際互聯網工程任務組、萬維網聯盟(W3C)等。盡管此類機制強調自身的技術中立特質,但容易被發達國家主導。比如,互聯網名稱與數字地址分配機構在2016年10月前由美國商務部管轄,曾引發廣泛爭議。第二類為內容治理型機制,主要涉及網絡信息監管問題,一般兼具國家法律強制性和互聯網平臺自我約束的特征,但往往因各國不同的歷史、政治、文化背景等因素,在非法內容、仇恨言論等內容界定上存在差異,而成為管轄權沖突和跨境執法的難點、焦點。第三類為安全規則型機制,通常表現為國家間雙邊或多邊協議,以及由區域性國際組織推動的合作機制,重點維護數據安全與國家安全利益。比如,歐盟的《通用數據保護條例》通過打造懲罰性治理機制來加強數據保護,據GDPR Enforcement Tracker顯示,截至2025年5月,歐盟成員國依據《通用數據保護條例》已累計開出62億歐元的罰款總額。第四類為經濟規則型機制,主要通過設定數字貿易規則和市場準則,引導數據流動和平臺經濟行為,如《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)中以數據自由流動為原則、以數據限制流動為例外的規制,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)中關于數字貿易規則倡議,等等。

模式之爭下的治理機制摩擦。全球網絡空間治理的“多邊主義模式”與“多利益攸關方模式”,是當前最具代表性的兩種治理范式,而兩者在治理機制上產生的摩擦,是全球網絡空間治理碎片化與協調困境的重要誘因。“多邊主義模式”的支持者們強調治理合法性來源于國家主權與國際法,堅持網絡空間治理應納入傳統國家主權范疇,認為各國有權依據自身法律規范網絡空間。因此,“多邊主義模式”強調以國家為主要治理主體,通過政府間磋商、條約簽署和聯合國主導機制來制定網絡空間治理規則,如國際電信聯盟(ITU)、信息社會世界峰會(WSIS)、聯合國互聯網治理論壇(IGF)等,體現主權優先和程序正當的機制特征。“多利益攸關方模式”繼承早期互聯網開放共享、去中心化技術特征,主張網絡空間治理應由政府、企業、技術社群和非政府組織共同參與,如互聯網名稱與數字地址分配機構、國際互聯網工程任務組、萬維網聯盟等機構所采用的開放議程、技術主導等機制安排。不同治理模式下的網絡空間治理機制在權力結構、議程設置、規則執行等方面存在較大差異,“多邊主義模式”下“一國一票”的平等協商機制,在運行中容易忽略其他主體的治理功能,且面對數字技術的飛速發展顯得反應不足,而“多利益攸關方模式”下的開放協商機制,容易被發達國家主導的技術與商業力量所掌控。以互聯網名稱與數字地址分配機構為例,盡管已完成從美國政府向全球互聯網社群的權力轉移,但其決策機制仍由發達國家和技術精英主導,發展中國家在議程設定與規則制定中缺乏有效話語權。

治理機制摩擦的結構性根源。全球網絡空間治理機制之間的摩擦,實質上源于價值共識缺失和跨境協調滯后的雙重結構性困境。一方面,當前各治理主體在基本價值觀、制度理念和治理取向上缺乏穩固的共識,尤其在網絡主權、數據流動、平臺監管等關鍵議題上分歧明顯。以數據跨境流動領域為例,因數據本身承載復雜的政治、經濟、社會和安全要素,不同國家或地區都有各自的核心關切,如美國強調商業自由,歐盟聚焦個人數據權利,中國側重數據安全,而發展中國家更多關注產業發展權,[15]導致全球統一的治理機制架構難以成型。因此,2024年9月聯合國通過的《全球數字契約》充分考慮共識缺失問題,第一條原則便強調“所有國家和其他利益攸關方的包容性參與是本契約的基石”。

另一方面,本應承擔橋梁作用的跨境協調長期滯后,使跨國治理機制呈現碎片化狀態,難以為調適國際合作提供有效支撐。TikTok在國際范圍內面臨的合規困境即為典型案例:美國以國家安全為由,要求TikTok業務與中國母公司徹底切割,“剝離中國所有權”;而在歐洲,TikTok則因隱私保護合規問題面臨巨額罰款,2025年5月,愛爾蘭數據保護委員會就以“歐洲用戶數據未經充分保護便流向中國境內”為由向TikTok處以5.3億歐元罰款。美國要求的“剝離或禁用”,歐洲的隱私合規性懲戒,分別代表“地緣政治風險”與“技術治理規范”的不同機制實現路徑,也反映出跨國治理機制的分裂與失調。這種“共識不足—協調滯后”困境進一步彰顯“多邊主義模式”與“多利益攸關方模式”之間的張力。“多邊主義模式”下的治理機制即便不斷吸納多方主體參與,但依舊深受國家主導屬性的約束,而“多利益攸關方模式”下的治理機制即使廣泛接納政府角色,也難以徹底改變其獨有的特質。[16]

整體性分析框架

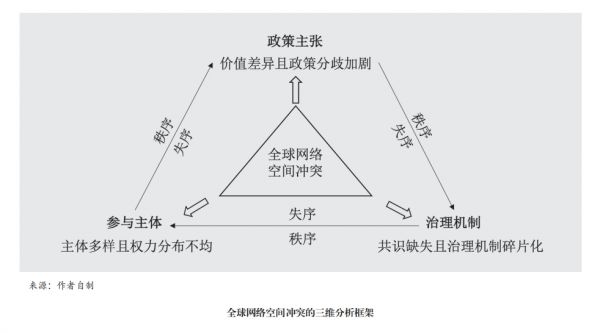

全球網絡空間沖突的核心矛盾在于,主體間的結構性不對稱引發持續的競合博弈,進一步加深各主體間基于不同價值觀念的政策主張分歧,隨之而來產生治理機制碎片化問題。可以說,主體競合、主張分歧、機制摩擦三者相互交織、遞進循環,形成全球網絡空間秩序與失序并存的張力。一方面,多方主體尋求相對統一的規范以維系全球網絡空間的穩定;另一方面,因各主體間價值沖突與主導權爭奪,新的治理摩擦不斷出現,導致全球網絡空間秩序難以鞏固、失序頻發,處于一種“脆弱穩定”狀態。[17]由此,本文構建了三維分析框架(如圖),以揭示全球網絡空間中秩序與失序并存的內在邏輯。

三維框架的要素結構。目前,在“多主體協同參與、多模式競相發展、多議題持續涌現”的新態勢下,[18]全球網絡空間表現出前所未有的秩序化趨勢和失序化隱憂,將參與主體、政策主張、治理機制視為全球網絡空間沖突分析框架的三大核心要素,能夠更為全面把握這一復雜境況。在參與主體層面,國家政府、跨國性網絡平臺、技術社群與社會團體等多方主體的協作,一定程度上推進了全球網絡空間的秩序化進程,與此同時,各類主體因權力分布不均、資源稟賦差異和治理能力懸殊,在網絡關鍵資源、技術標準、制度規則、話語認知等多個方面的參與程度和影響力存在明顯差異,各主體的競合博弈制約合作共識的進一步達成。在政策主張層面,圍繞“自由開放”與“主權安全”、“全球公域”與“本土優先”等價值取向的爭論是全球網絡空間治理的常態。盡管各類高層峰會持續推動共識凝聚,但由于價值觀念、戰略邏輯和發展訴求上的差異,具體到數據跨境流動、人工智能治理、網絡信息審查等重要議題上難以形成一致的制度安排。同時,隨著“全球南方”的經濟和政治影響力上升,[19]數字鴻溝、產業能力和文化主權等新舊議題被共同推上議程,使得全球網絡空間治理的政策主張分歧加劇。在治理機制層面,無論全球性治理機制還是區域性治理機制,無論自上而下的治理機制和自下而上的治理機制還是開放型治理機制和封閉型治理機制,都無法繞開多邊主義與多利益攸關方的范式之爭。全球網絡空間治理機制的摩擦不斷加劇,其根源在于共識缺失與協調滯后。在單邊法則、區域協定與全球倡議交錯涌現的背景下,這一隱憂愈發明顯。

三維要素的遞進邏輯。可以看出,在整體性分析框架中,“主體競合—主張分歧—機制摩擦”構成具有明顯因果遞進關系的邏輯鏈條。全球網絡空間治理主體因權力、資源與能力的差異,在議程設置與規則制定中展開博弈。強勢主體不斷加強其在全球網絡空間治理議程中的話語權,弱勢主體則通過提出不同價值訴求予以制衡。主體間的競合態勢直接映射到全球網絡空間的政策主張層面,在不同具體議題上基于不同立場展開激烈博弈,進而在多邊或雙邊協商中形成難以調和的政策主張分歧。最終,隨著政策主張分歧強化和固化,沖突轉向機制摩擦——各主體依據自身主張制定網絡空間規則或設置技術壁壘,從而產生治理機制碎片化,使得本應形成的統一秩序陷入一定程度的失序狀態。全球網絡空間沖突的過程并非單向線性過程,而是存在雙向反饋回路。當機制摩擦中出現“他方不守規矩”的情形,會進一步加劇主體間的不信任和對抗態勢,進而激化新一輪的主張對立與規則分裂,導致失序效應不斷累積,形成典型的“失序螺旋”。反之,若在主張分歧尚不明顯時,建立包容性議程協商或跨域協調平臺,先行累積互信,并在正向反饋中逐步推動規則趨同與制度銜接,進而構建全球網絡空間命運共同體,則有助于推動全球網絡空間的“秩序螺旋”上升。事實上,在“失序螺旋”中,當制度摩擦達到某個臨界點時,弱勢主體或新興力量可通過聯盟或區域協議,重塑全球網絡空間話語與規則分配格局,進而調整主體間力量對比,為下一輪主張協調與機制整合創造新的契機。正是主體、主張和機制三個維度的相互作用,使得全球網絡空間在秩序化與失序化的張力中不斷擺動。

結語

作為表征人類社會文明進步的核心數字公共領域,全球網絡空間正日益深入嵌套于物理空間之中,其秩序生成中交織著多方治理主體的不同利益取向和力量博弈。主體多樣且權力分布不均、價值差異且政策分歧加劇、共識缺失且治理機制碎片化,全球網絡空間的秩序狀態不斷被各種不確定性所擾動,顯性沖突和隱性失序持續不斷,地緣政治化趨勢日益顯著,安全風險不斷泛化,網絡空間的全球性、公共性、開放性、互聯性基礎被不斷削弱。本文基于整體性視野,構建了全球網絡空間沖突的“主體競合—主張分歧—機制摩擦”三維分析框架。通過這一分析框架,不僅可以有效識別全球網絡空間沖突的核心張力點,也有利于揭示影響當前與未來治理秩序構建的深層邏輯。

本文以“沖突”為邏輯起點,不是為了強調分歧與對立,而是試圖在識別沖突結構的基礎上,為全球網絡空間治理提供問題認知路徑和框架解釋力。全球網絡空間沖突的三維分析框架,一方面,能夠有效把握全球網絡空間的當前境況,對其數字時代的發展趨勢作出研判。立足全球網絡空間層次分化和立體互動的特性,探究全球網絡空間存在的核心爭論和現實狀況;從全球網絡空間的新形勢和新變量出發,討論日漸凸顯的地緣政治和人工智能的廣泛影響對全球網絡空間秩序的重塑,為分析當下的新議題提供理論工具。另一方面,能夠更好地應對全球網絡空間中主要沖突,提升全球治理有效性。全球網絡空間沖突歸根結底是全球網絡空間參與主體的治理能力能否實質性回應網絡空間議題需求的問題,因此唯有深入識別、準確把握沖突根源,方能有效解決全球網絡空間治理赤字問題。

(本文系國家社會科學基金重大項目“全球網絡空間的秩序、沖突與治理研究”的階段性成果,項目編號:24&ZD291)

注釋

[1]《攜手邁進更加美好的“數字未來”——習近平主席向2024年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕視頻致賀指明方向凝聚共識》,2024年11月21日,https://news.cnr.cn/native/gd/sz/20241121/t20241121_526983113.shtml。

[2]沈逸:《2023年全球網絡空間治理態勢綜述》,《中國信息安全》,2024年第1期。

[3]J. Hendrix, "What the History of Internet Governance Tells Us About the Future of Tech Policy", 18 May 2025, https://www.techpolicy.press/what-the-history-of-internet-governance-tells-us-about-the-future-of-tech-policy/.

[4]M. F. Weismann, "Getting Global Cooperation Right on Internet Governance: Strategic Roadmaps for the Future," International Review of Law, Computers & Technology, 2025, 39(2), pp. 254-280.

[5]郎平:《網絡空間安全治理的全球性困境與中國對策》,《國家治理》,2022年第22期。

[6]蔡翠紅、張璐瑤:《系統性困境與方向選擇:全球網絡空間治理的現實與出路分析》,《當代中國與世界》,2023年第4期。

[7]魯傳穎:《為構建全球數據跨境流動治理體系指明方向——〈全球數據跨境流動合作倡議〉解讀》,《中國網信》,2024年第12期。

[8]劉金河、崔保國:《論網絡空間全球治理的范式創新》,《新聞與傳播研究》,2023年第7期。

[9]那朝英、龐中英:《網絡空間全球治理:議題與生態化機制》,《學術界》,2019年第4期。

[10]李穎、李驕陽、曹羽飛:《美國國際網絡空間與數字政策戰略布局論析及對我國啟示研究》,《情報理論與實踐》,2025年第4期。

[11]李凱莉:《〈人工智能法案〉對歐盟數字主權構建的回應及成效》,《政法論叢》,2025年第2期。

[12]吳桐、劉宏松:《地緣經濟轉向、數字主權與歐盟人工智能治理》,《國際安全研究》,2024年第5期。

[13]郎平:《數字時代國家安全困境與網絡空間命運共同體構建》,《當代世界》,2023年第10期。

[14]景麗娜:《“全球南方”推動網絡安全治理的挑戰與出路》,《東北亞學刊》,2025年第1期。

[15]楊峰:《數據跨境流動的可信與可行》,《圖書館建設》,2025年第2期。

[16]鐘祥銘、方興東:《〈全球數字契約〉與多方模式新紀元——探究全球網絡治理基礎性機制的范式轉變與邏輯》,《傳媒觀察》,2024年第11期。

[17]江天驕:《全球網絡空間的脆弱穩定狀態及其成因》,《世界經濟與政治》,2022年第2期。

[18]邢麗菊、楊惠迪:《全球數字治理:形勢、挑戰與中國方案》,《世界社會科學》,2025年第2期。

[19]安怡寧、陳兆源:《攜手“全球南方”構建網絡空間命運共同體》,《人民論壇》,2024年第19期。

Order and Disorder: A Three-Dimensional Analytical Framework for Conflicts

in Global Cyberspace

Yang Feng

Abstract: Conflict serves as a key variable for understanding the state of disorder in global cyberspace and represents the central tension in the formation of its order. In such conflicts, actor competition, policy divergence, and mechanism friction are deeply intertwined in a recursive dynamic. The analytical framework composed of these three dimensions reveals the underlying logic of the current incomplete state of global cyberspace governance: diversity of actors coupled with unequal power distribution, value differences coupled with intensified policy disputes, and consensus deficits coupled with fragmented governance mechanisms. The root of global cyberspace conflict lies in the structural asymmetries and value divergences among multiple actors, which lead to escalating policy disagreements and institutional frictions, forming a dynamic pattern where order and disorder coexist. By constructing this three-dimensional analytical framework, not only helps to unpack the structural tensions underlying key issues such as AI governance and cross-border data flows but also offers a conceptual tool for rethinking the future directions of global cyberspace governance and addressing existing governance deficits.

Keywords: global cyberspace, cyberspace governance, governance conflicts, analytical framework

責 編∕方進一 美 編∕周群英