摘 要:地下空間作為城市空間提質增效的關鍵載體和城市更新的重要對象,其開發利用具有促進城市空間結構優化調整、推動城市基礎設施效能提升、增強城市防災減災救災能力等多重價值。在城市發展轉向存量提質增效為主的新階段,我國城市地下空間建設將面臨新的挑戰和需求,需在規劃設計、開發建設、運維管理、政府治理等方面繼續深化改革和探索創新,高質量推動我國地下空間開發。

關鍵詞:城市更新 地下空間開發 綜合治理

【中圖分類號】TU984.11 【文獻標識碼】A

2025年7月,中央城市工作會議指出“我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期,城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段”,強調轉變城市發展理念和發展方式,更加注重以人為本和集約高效。[1]隨后,《中共中央 國務院關于推動城市高質量發展的意見》提出,以建設“創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧”的現代化人民城市為目標,推動城市結構優化、動能轉換、品質提升、綠色轉型、文脈賡續和治理增效,力爭2035年基本建成現代化人民城市,強調城市更新是推動城市高質量發展的重要抓手。

城市地下空間是國土空間資源的重要組成部分。城鎮化高速發展時期,房地產開發和軌道交通建設的雙輪驅動使地下空間利用成為城鎮建設的重要內容,一定程度上緩解了城市人口增長與空間緊張的矛盾。截至2023年底,我國城市地下空間開發總量突破32.76億平方米[2],建成上海虹橋商務區、廣東廣州市珠江新城、浙江杭州市錢江新城等高品質地下城,開發規模居世界前列,初步建立規劃體系,施工技術水平領先,地方層面在建設標準與法規訂立方面積累了一定經驗[3]。隨著城市發展轉向存量更新,對地下空間資源的高效利用提出更高要求。地下空間既是城市空間提質增效的關鍵載體,也是城市更新的重要對象。自然資源部《關于探索推進城市地下空間開發利用的指導意見》提出,統籌推進城市地下空間合理開發利用,充分挖掘地下空間資源潛力,增強城市綜合承載能力,促進經濟社會高質量發展。因此,梳理地下空間開發在城市更新階段的重要價值,明確挑戰與需求,研究關鍵對策,是實現更高質量地下城建設的重要路徑。

城市地下空間開發利用的重要價值

地下空間開發利用具有促進城市空間結構優化調整、推動城市基礎設施效能提升、增強城市防災減災救災能力等多重價值。

促進城市空間結構優化調整的重要方式。城市更新背景下,地下空間開發通過高效利用空間資源,實現城市物質空間、生態空間、社會空間、文脈空間等多維度優化和提升。面向物質空間,地下空間的“強連續性”和“成形力”可有效縫合被割裂的地面空間,使城市空間結構由外向延伸轉變為緊湊內聚,由無序的“攤大餅式”發展轉向有序緊湊的三維立體化模式。面向生態空間,將部分城市功能植入地下,可增加地面綠色開敞空間,改善城市生態環境。例如,上海蘇河灣中央公園在拆除二級舊里后新增4.2萬平方米公共綠地,地下植入約6萬平方米商業綜合體,成為功能復合、有機生長的“都市綠心”。面向社會空間,利用地下空間增補公共服務和市政基礎設施,提高公共服務供給質量,使老城區保持吸引力,構建健康穩定的社會結構。例如,北京朝陽區地瓜社區將閑置地下空間改造為共享客廳,成為“政府監管、居民主導、多方共建”的社區更新典范。面向文脈空間,地下空間的增量開發和復合利用既能保留城市肌理和文化記憶,又能賦予歷史建筑或街區新的時代內涵和功能。例如,上海張園和“外灘·老市府”的更新改造都強調地下空間的新增建設,實現有限場地下“舊瓶裝新酒”的功能轉型。

推動城市基礎設施效能提升的必要手段。早期粗放擴張式的城鎮化發展遺留下基礎設施發展欠賬,利用地下空間資源承載各類基礎設施,提高城市支撐系統的綜合能力是城市更新階段地下空間開發的重要任務。一方面,優化提升城市交通效率仍是重要目標。利用地下道路完善地面路網體系,成為建成區路網更新的重要選擇。例如,上海在城市核心區規劃建設“井字形”地下道路系統,分離到發與過境交通,提升中心城主干路網效率。此外,依托城區核心區地下軌交站點,以公共交通導向開發(TOD)和站城一體理念建設區域地下步行網絡,可延伸站點服務范圍,提高公共交通吸引力。另一方面,利用地下空間改建或新建變電站、垃圾轉運站、污水處理廠等鄰避設施,減少其污染和對周邊用地的影響,兼顧市政服務和景觀生態,成為建成區市政基礎設施升級的必由之路。近年來,北京、上海、廣州、深圳等一線城市,均在其新一輪國土空間總體規劃或地下空間專項規劃中,鼓勵中心城區或都會區建設特定類別的地下市政公用設施。

增強城市防災減災救災能力的關鍵支撐。地下空間的恒溫、恒濕、穩定、抗震、封閉等特性使其具備優秀的城市災害防護性能,特別是應對戰時空襲、地震、風暴、地面火災等具有較強防御能力,可有效承載城市韌性基礎設施和戰略防災設施,提供避難空間和救災安全通道,儲備防災物資和緊急物資,構建地下主動防災體系。2024年,自然資源部印發《平急功能復合的韌性城市規劃與土地政策指引》,指出要統籌利用地上地下空間,完善“平急兩用”公共基礎設施,強調地下設施在“平戰”“平災”“平疫”等方面的平急兩用潛力,使地下空間開發利用成為提升城市韌性,增強城市防災減災救災能力的關鍵支撐。

城市地下空間開發利用的重要任務

城市發展新階段,地下城建設面臨提升地下空間利用效率、健全更新重構管理體制機制、落實綠色低碳韌性開發理念、完善全周期綜合治理體系等新要求新任務。

提升城市地下空間利用效率。城鎮化高速發展時期,部分地區將城市平面空間“攤大餅式”發展思路延伸至豎向空間,僅關注空間規模擴張,忽視空間利用效率,片面強調宏偉藍圖式的地下空間結構,忽略“漸進生長”的開發過程,導致淺層和中層地下空間陷入“冒進式”無序開發,造成嚴重浪費。究其根源,在于城市地下空間績效概念尚未建立。面向城市更新,地下空間更新重構的關鍵在于優化空間資源配置,提升地下空間績效[4]。因此,合理評價地下空間績效以及通過更新重構實現其優化提升,成為城市更新階段的關鍵任務。

健全城市地下空間更新重構的管理體制機制。城市地下空間更新重構涵蓋存量用地地下空間增層建設、地面設施地下化重置、存量地下空間互連互通、老舊空間功能改造、閑置空間再利用等多種開發模式。目前各地雖有實踐,但多為“一事一議”,新增空間確權、行政審批、出讓金標準優化、激勵政策制定等均需進一步研究,形成成熟制度與操作流程[5]。同時,復雜建成環境下地下空間建設面臨技術難度高、投資大、收益不顯著等問題,拓展資金來源、協調多方利益主體(政府、原土地權利主體、市場開發主體、公眾)投資收益分配、使用權與運營權管理,是推進地下空間更新重構的關鍵[6]。此外,地下空間更新重構方案可能難以滿足現行消防、抗震、節能等標準規范,需在保障安全底線的基礎上,兼顧城市更新復雜性與特殊性,優化技術標準與審批要求,構建適應性管理制度。

落實城市地下空間開發利用綠色低碳韌性理念。城市綠色低碳轉型與安全韌性提升是城市更新的重要目標。地下空間穩定性、恒溫性使其在節能降碳方面具有天然優勢,但工程建設與運維又會產生大量碳排放,甚至遠超降碳效益。如何將綠色低碳理念融入地下空間規劃設計和空間運維,是當前研究重點。此外,地下空間在清潔能源供給、能源儲存、碳封存、碳捕集封存與利用技術等方面潛能待挖掘,碳交易市場制度、政策體系需完善。在韌性城市建設方面,地下空間開發利用具有雙重性,既是防災減災救災的關鍵支撐,又是安全韌性薄弱點。2003年韓國大邱地鐵火災、2021年河南鄭州“7·20”暴雨等事件表明,地下空間低海拔與封閉性使其在應對內澇、火災、恐怖襲擊時存在不足,進一步凸顯安全使用管理與韌性提升技術的需求。

完善地下空間開發全周期綜合治理體系。“治理增效”是推動城市高質量發展的重要舉措。為提升城市地下空間利用效率,應著力構建其開發利用全周期的綜合治理體系。然而,當前地下空間開發利用在規劃設計、運營管理、法律法規等方面仍有待提高和完善。雖然地下空間規劃已納入國土空間規劃體系,但是在分層傳導、資源統籌、實施落地、公眾參與等方面仍有欠缺。政府管理層面,地下空間開發利用涉及眾多監管部門。例如,上海地下空間開發與監管涉及近20個市級委辦局,存在多頭管理與無人管理并存、信息不共享、數據不統一、標準不一致、安全監管機制不健全等問題。雖有地區探索建立諸如“地下空間管理聯席會議制度”的地下空間管理綜合協調機制,但僅為部分地區的先行試點,其他諸多城市仍缺乏統一的監管協調機構或統籌管理機制。此外,全國層面尚未開展地下空間綜合性立法,僅有1997年住建部《城市地下空間開發利用管理規定》和2024年自然資源部《關于探索推進城市地下空間開發利用的指導意見》等政策文件。上述文件僅為部門規章,法律效力低,部分政策發布時間早而難以適應當前需求,部分僅涉及地下空間規劃審批階段的管理要求,難以應對地下空間開發全生命周期管理。

城市地下空間開發利用的若干建議

習近平總書記指出,“積極實施城市更新行動,增強發展潛力、優化發展空間,推動城市業態、功能、品質不斷提升”[7]。在城市發展轉向存量提質增效為主的新階段,我國城市地下空間建設將面臨新的挑戰和需求,需在規劃設計、開發建設、運維管理、政府治理等方面繼續深化改革和探索創新,以期實現高質量發展。

規劃設計

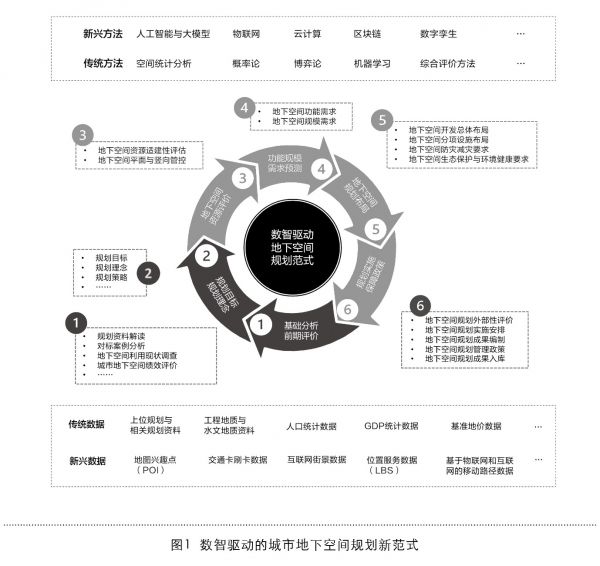

完善城市地下空間規劃體系,構建基于可持續發展與數智驅動的規劃新范式。“規劃引領”是城市更新階段地下空間開發的關鍵。應進一步健全地下空間規劃管理制度和標準體系,明確其在當前國土空間規劃體系中的層級、法律效力和傳導機制,完善現行技術準則與編制規范。鑒于地下空間的資源稟賦、開發不可逆性和外部影響性,應以城市可持續發展為價值導向,全面評估地下空間開發利用對城市發展的外部效應,構建基于可持續發展的規劃范式。同時,借助大數據和人工智能技術,實現地下空間利用的知識挖掘與規律認知,通過量化分析、情境分析和推演預測協助規劃方案生成和決策支持[8],探索大語言模型在地下空間規劃編制和公眾參與中的應用潛力,構建數智驅動的規劃新范式(圖1)。

面向空間績效提升與可實施性,構建地下空間更新重構的新理論與新方法。城市地下空間的更新重構旨在優化地下空間績效,實現國土空間資源的高效利用。當前,地下空間更新重構不再是追求靜態和終極的發展藍圖,而是在城市動態發展中尋找空間績效優化方案。同時,密集建成區的更新改造常受到城市三維建構筑物、水文地質條件、建設用地產權主體、空間利益關聯主體、新設空間權屬主體等多重約束。如何在優化地下空間績效的同時,保障規劃方案的利益分配、經濟效率和實施落地,是更新重構的另一關鍵問題。為此,需深入研究復雜建成環境與多方利益主體交互作用下的地下空間更新重構新理論與新方法,從微觀層面揭示其模式機理和價值實現路徑,有效賦能城市地下空間資源再配置。

建立地下空間規劃體檢評估制度,以城市地下空間專項體檢指導更新重構。為提升城市空間治理效能,推進實施城市更新行動,我國自然資源主管部門和住房建設主管部門分別構建了國土空間規劃體檢評估制度和城市體檢體系。地下空間作為國土空間的組成部分和城市更新的對象之一,應納入上述體檢評估體系。聚焦城市地下空間資源的管控需求,應構建“監測—診斷—治理”全鏈條地下空間規劃體檢評估體系,以優化提升地下空間績效為主題,實現規劃反饋和動態調整。面向存量地下空間的更新改造,應建立“城區—街區—社區”的三級體檢體系,通過現狀分析、實時監測、動態預警,及時發現地下空間建設和管理中存在的短板和不足,形成快速評估、監測和反饋機制,為城市更新行動提供依據。

開發建設

以軌交引領、公共優先、互連互通為原則,推動可生長的高品質地下城建設。軌交站域地區是城市更新的重點地區,其地下空間的規模化利用可有效推動區域集約化與高效能發展,提升市民的空間便利性與生活福祉。目前,我國已涌現出上海五角場、江蘇南京市新街口、深圳華強北等一批具有代表性的高水平軌交沿線站域地下空間,形成了四通八達、功能整合、形式多樣的地下城區。面向城市更新,應持續關注軌交站域地下空間的開發和延伸需求,將公共利益放在地下空間開發的首位,施行豎向分層立體綜合開發和橫向空間連通開發,鼓勵存量地下空間之間、存量地下空間與新建地下空間之間的互連互通與接口預留。通過地下步行系統串聯起站點周邊交通、商業、辦公、文娛、醫療等多種功能空間,打造“可生長”的地下城架構,營造高品質的地下建成環境。

以城市立體更新攻堅為場景,創新突破城市高密度建成區地下空間建設技術。城市更新階段,高密度建成區的地下空間建設常面臨場地狹小、市政管線密集、道路交通繁忙、周邊建構筑物林立以及存在歷史保護建筑等困境,工程施工的環境保護要求高,技術難度大。面向城市立體空間更新,不僅需要更加合理、經濟的規劃設計和安全風險評估,還需要在深大基坑整體開發技術、異形斷面盾構隧道互連互通技術、頂管技術、垂直停車庫預制裝配技術、改建擴建技術(既有建筑物的基礎托換技術、頂升技術、整體平移技術)等方面加強技術積累和突破。

以規劃先行、理念引領、制度保障為基礎,審慎推進城市深層地下空間開發。經過城鎮化高速發展時期的快速建設,我國主要城市可有效利用的優質淺層地下空間幾近飽和,而城市更新階段對交通、市政、防災、戰備等基礎設施空間(如地下快速交通及疏散系統、地下防災減災系統、地下生命線系統、地下貨運/儲存/調配系統等)的需求依然強烈,使得城市深層地下空間(50米以下空間)的開發利用勢在必行。應秉持“規劃引領、理論先行、制度保障”的原則,在保護深層地下資源的同時,審慎開展深層地下空間開發。具體而言,應全面開展深層地下空間資源的調查評估,基于資源環境承載能力與經濟成本編制相關專項規劃;進一步開展深層地下空間巖土體性質、設計方法、施工技術、機械裝備的研究,以試點工程探索可持續利用模式;健全深層地下空間建設用地供應政策,重點研究開發利用的安全控制與環境保護制度。

運維管理

合理分析地下空間碳排放特征,建立城市地下空間綠色低碳化開發新體系。面向城市地下空間開發全生命周期,合理測算各階段、各功能空間、各開發模式的碳排放特征及減碳潛力,建立綠色低碳化開發體系。在規劃設計階段,合理配置地下空間功能與規模,預留功能轉換條件,在集中建設地區采用地下空間整體開發模式。在建設運維階段,探索預制裝配式施工技術,提高渣土資源化利用水平,采用地下導熱結構調節微氣候,使用節能設備,推動可再生能源利用,發揮綠植固碳作用。對于存量地下空間,加強地下設施低碳化改造技術研發,探索利用廢棄深層地下空間實現能源儲存和碳封存。

加快存量地下空間安全韌性評估,探索地下空間完善城市防災體系的新路徑。根據城市災害特性與地下空間功能特點,開展全覆蓋的安全韌性評估,通過工程技術手段、智慧管理模式、安全監管體系提升韌性效能。同時,進一步發揮地下空間在完善城市防災體系和建設“平急兩用”公共基礎設施的潛力:拓展公園綠地、體育場地的地下空間,建立系統性避難場所體系;建設大型調蓄設施和深層隧道,完善城市排水系統;為地下交通基礎設施或公共空間預留“平急轉換”設施空間與技術措施,構建“平時公共利用,戰時綜合防護、災時應急避難或雨水調蓄、疫時應急隔離或物資儲備”的救災減災轉換體系。

統籌治理

推動城市“透明地下”孿生平臺建設,實現全要素、全周期、全方位智慧治理。開展地下空間資產全要素勘測調查和三維建模,建立城市地下空間數字孿生平臺,摸清資源底數和風險源頭,實現地下資源全要素的可視化管理[9]。在此基礎上,推進重要地下基礎設施(如地下管網)和城市更新地區地下空間的全方位感知網絡建設,增強實時監測與應急處置能力。深化大數據、人工智能、云計算、物聯網、區塊鏈等前沿技術的融合應用,構建地下空間“規劃—建設—運營—更新”全生命周期內“感—聯—智—用—融”的智慧管理體系,實現因地制宜、因深度制宜、因功能制宜的地下空間智慧治理。

健全國家層面城市地下空間法律體系,構建法治化、制度化、規范化治理體系。截至2023年底,我國70余個地級行政區已制定地下空間開發利用綜合性法規或管理辦法。在借鑒地方管理實踐經驗的基礎上,盡快制定“以《中華人民共和國民法典》為基礎,以綜合性立法為中心,以專項立法為骨干,以配套立法為支撐”的全國層面地下空間開發利用法律體系,明確地下空間范圍及用地供應、規劃管理、建設管理、產權登記、使用管理等內容。應盡快構建以自然資源主管部門為主導的全國性管理體系,明確綜合主管部門及各部門管理職責,建立綜合協調機制、信息共享機制、安全監管機制,建立以三維地籍管理系統為基礎的地下建設用地使用權出讓制度,完善地下空間更新重構的管理審批要求。

【本文作者為同濟大學地下空間研究中心/地下建筑與工程系教授;同濟大學地下空間研究中心/地下建筑與工程系博士后馬晨驍,對本文亦有貢獻】

注釋略

責編:劉 明/美編:石 玉