【摘要】新型城市基礎設施建設能夠為基層應急管理能力提升提供關(guān)鍵支撐,從根本上增強基層風險防控韌性。為此,既要立足實證風險數(shù)據(jù)建立動態(tài)問題清單,將跨域關(guān)聯(lián)風險轉(zhuǎn)化為可量化任務,又要通過基層參與挖掘真實需求,構(gòu)建四象限動態(tài)適配矩陣實現(xiàn)精準施策。唯有將問題導向與需求牽引有機結(jié)合,將新基建的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為基層應急管理的治理效能,才能有效提升基層應急管理能力,筑牢守護人民安全的防線。

【關(guān)鍵詞】新型城市基礎設施建設 基層應急管理能力 韌性城市 【中圖分類號】D63 【文獻標識碼】A

推進數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化新型城市基礎設施建設,有利于提升基層監(jiān)測預警、快速響應等核心能力,從根本上增強基層風險防控韌性。然而,當前基層應急數(shù)字化建設仍面臨現(xiàn)實挑戰(zhàn)。一方面,基層應急數(shù)字系統(tǒng)技術(shù)接入難,導致基層應急數(shù)字技術(shù)薄弱。應急部門的數(shù)字化系統(tǒng)建設與應用未能有效延伸和下沉到基層。另一方面,基層應急數(shù)字系統(tǒng)成本負擔較重,進一步制約基層應急數(shù)字化建設的可持續(xù)發(fā)展。一些基層單位考慮到高額的技術(shù)開發(fā)和后期運維成本,未能采購技術(shù)系統(tǒng);即使采購,也會因后續(xù)運維資金不足,導致系統(tǒng)“用不起或用不好”。因此,當前亟需把握機遇,創(chuàng)新工作方法,將新型城市基礎設施建設的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為基層應急管理的治理效能。

新型城市基礎設施建設賦能基層應急管理能力提升

2024年11月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見》,旨在打造承受適應能力強、恢復速度快的韌性城市,增強城市風險防控和治理能力。其部署的十一項重點任務,涵蓋智能化市政基礎設施、智慧住區(qū)與社區(qū)韌性、數(shù)據(jù)共享與指揮協(xié)同等關(guān)鍵領(lǐng)域,為通過新型城市基礎設施建設提升基層應急管理能力提供了系統(tǒng)化實施方案。在此之前,2024年9月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步提升基層應急管理能力的意見》,從提升基層應急管理組織指揮能力、提高基層安全風險防范能力、增強基層應急救援隊伍實戰(zhàn)能力、提升基層應急處置能力和強化基層應急管理支撐保障能力五個方面提出基層應急管理能力的提升路徑。

智能化市政基礎設施的應用,直接提升基層監(jiān)測預警能力。城市生命線工程要求新建市政基礎設施同步部署物聯(lián)網(wǎng)設備,老舊設施則分步實施智能化改造,實現(xiàn)對供水、排水、燃氣等管網(wǎng)的實時監(jiān)測與大數(shù)據(jù)分析,提升基層對管網(wǎng)泄漏、內(nèi)澇等風險的早期預警能力。構(gòu)建地下管網(wǎng)“一張圖”可視化三維管控平臺,整合規(guī)劃、建設與運維數(shù)據(jù),可幫助基層快速定位管線故障點,支持應急搶修決策的高效開展。

智慧住區(qū)建設與社區(qū)韌性提升,共同強化基層應急“最后一公里”的能力。通過完整的社區(qū)數(shù)字化改造,支持住區(qū)公共設施的智能化升級,提升安全防范、監(jiān)測預警及應急處置三大能力,如對電動自行車充電設施隱患的智能監(jiān)測。建設社區(qū)應急避難場所、物資儲備點等嵌入式服務設施,確保“平急兩用”,增強基層應急管理的支撐保障能力。數(shù)字家庭安全監(jiān)測,通過智能家居實現(xiàn)對用電、用氣、用水異常行為的實時監(jiān)控,并將數(shù)據(jù)接入社區(qū)平臺,拓展基層風險感知的末梢觸角。

數(shù)據(jù)共享與指揮協(xié)同機制,顯著提升基層應急響應速度。城市信息模型(CIM)平臺整合建筑物及基礎設施的三維數(shù)據(jù),支持基層開展災害模擬與推演。構(gòu)建國家、省、市三級的城市運行管理“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺,實現(xiàn)與應急管理等部門的數(shù)據(jù)共享,可以使整個城市運行情況得到系統(tǒng)全面的動態(tài)監(jiān)測,進一步提升基層應急管理組織指揮能力、安全風險防范能力與應急處置能力。

不容忽視的是,推進新型城市基礎設施建設,也需要避免陷入技術(shù)“懸浮”、技術(shù)“空轉(zhuǎn)”等問題。根據(jù)課題組對城市治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的長期調(diào)研追蹤,自上而下推進新型城市基礎設施建設,特別是在應用場景建設過程中,個別地方容易在建設時追求“高大上”技術(shù)裝備,基層實際或用戶需求常常難以被充分考慮,導致技術(shù)應用難以釋放為治理效能,形成技術(shù)“盆景”;部分系統(tǒng)因標準化程度較高或操作流程較復雜,使用者在數(shù)字技能掌握和培訓資源獲取方面存在一定局限,影響系統(tǒng)效能的充分發(fā)揮,出現(xiàn)技術(shù)“空轉(zhuǎn)”。因此,需要尋找更有效的方法予以支撐。

以新型城市基礎設施建設提升基層應急管理能力的核心方法

問題導向與需求牽引:新型城市基礎設施建設的關(guān)鍵維度。問題導向是指以客觀存在的風險隱患和治理短板為出發(fā)點,通過技術(shù)、制度等手段針對性地破解矛盾,其聚焦客觀事件處理,本質(zhì)是“對癥下藥”。問題導向中的“問題”具有三個關(guān)鍵特征。問題診斷的實證性,即所要破解的問題必須根植于可觀測、可驗證的客觀事實或事件,要求建立“用數(shù)據(jù)說話”的決策流程。問題處置的優(yōu)先級,即依據(jù)風險等級、發(fā)生概率、影響范圍及處置緊迫性進行科學排序。問題儲備的動態(tài)性,即問題庫是否持續(xù)更新,包括及時納入新發(fā)風險、迭代已解決問題并修正誤判問題等。

界定問題是否清晰或模糊的標準包括三項原則。客觀存在性,即問題是否顯現(xiàn),可通過事件統(tǒng)計或風險評估量化驗證。跨域關(guān)聯(lián)性,即問題邊界是否明確,模糊問題往往涉及跨部門、跨領(lǐng)域的復雜關(guān)聯(lián),如充電樁隱患可能涉及電路老化、物業(yè)管理等多系統(tǒng)問題,易導致責任糾紛與主體難以整合。因果復雜性,即問題的原因是否清晰,主要取決于問題產(chǎn)生的因果機制和鏈條的識別。“問題導向”聚焦客觀事件處理,強調(diào)將風險轉(zhuǎn)化為可量化、可定責、可溯因的具體問題。

需求牽引是指以治理主體和服務對象的具體訴求為技術(shù)研發(fā)和資源配置的“指南針”,強調(diào)“用得上、用得好”。其中,需求主體是終端用戶體驗者,既包括社區(qū)工作者、一線應急隊員等基層執(zhí)行者,也涉及居民等直接受益群體。需求的明晰與否決定了新型城市基礎設施建設能否真正解決各主體痛點、創(chuàng)造價值。

識別需求是否明晰或模糊可運用三項標準。需求具有隱蔽性,用戶表面訴求背后涉及多重考量因素,有時可能無法完全理解或清晰表達自身的真實需求。需求具有多樣性,不同主體的訴求差異顯著,需要尋求共識或?qū)ふ移胶夥桨浮P枨缶哂星榫骋蕾囆裕粓鼍霸诓煌臻g范疇中的需求可能變化,同一主體在不同場景下需求也不一致。缺乏數(shù)據(jù)支撐、依賴主觀判斷、用戶代表性不足都將引起需求識別偏差,使得技術(shù)應用偏離實際方向,造成資源浪費。

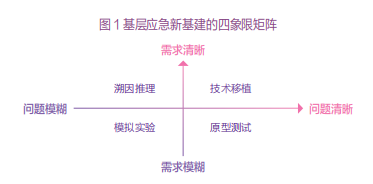

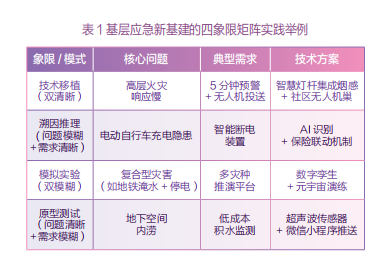

四象限矩陣:在新型城市基礎設施建設中需分類施策。以“問題是否清晰”與“需求是否清晰”為兩個核心維度,可構(gòu)建四象限動態(tài)適配矩陣(見圖1),為不同應急場景的新型城市基礎設施建設與開發(fā),提供差異化策略工具箱,確保新型城市基礎設施建設與基層應急管理能力提升精準對接。

第一象限:問題清晰+需求清晰——技術(shù)移植。當問題邊界清晰且需求清晰時,應采取“技術(shù)移植”的策略,通過針對性技術(shù)系統(tǒng)建設快速實現(xiàn)治理目標。例如,在高層火災預警場景中,住建部門可基于安全標準部署高精度傳感器,應急部門在協(xié)同機制明確的基礎上,也可直接進行技術(shù)移植,同步建設報警聯(lián)動系統(tǒng),確保監(jiān)測數(shù)據(jù)與應急響應有效銜接。此類場景的優(yōu)勢在于技術(shù)路徑清晰、責任主體明確,既能避免重復投入造成的資源浪費,又能通過標準化建設降低運維成本,從而避免資源錯配。

第二象限:問題模糊+需求清晰——溯因推理。當需求清晰但問題邊界模糊時,可通過“需求倒逼風險識別”的思路,采取“溯因推理”的策略,厘清風險生成背后的因果關(guān)系。例如,針對居民電動車充電需求與社區(qū)充電設施不足的矛盾,要防范“飛線充電”“入戶充電”等行為可能引發(fā)的火災隱患。建議由應急、住建等部門聯(lián)合開展風險評估,通過增加電梯阻車系統(tǒng)、智能充電設施等,系統(tǒng)解決充電安全問題。此策略以需求為導向,通過逆向推演確保技術(shù)系統(tǒng)既回應基層訴求,又有效防范潛在風險。

第三象限:問題模糊+需求模糊——模擬實驗。對于問題與需求均不明確的復雜場景,需通過虛擬仿真模擬乃至社會實驗探索最優(yōu)解。例如,在智慧社區(qū)綜合應急響應體系建設中,可運用數(shù)字孿生技術(shù)模擬災害場景,組織相關(guān)部門和居民共同參與演練,發(fā)現(xiàn)并解決關(guān)鍵問題。基于模擬結(jié)果,選擇代表性社區(qū)開展小規(guī)模試點,根據(jù)實際效果優(yōu)化方案后逐步推廣。此策略通過低成本試錯降低決策風險,同時借助多方主體參與增強方案的包容性與可行性。

第四象限:問題清晰+需求模糊——原型測試。對于問題邊界清晰但需求尚不清晰的場景,需通過“原型測試”方法,開發(fā)出“最小可行方案(MVP)”進行試點驗證,逐步挖掘潛在需求。例如,針對地下空間內(nèi)澇問題,可優(yōu)先建設水位監(jiān)測系統(tǒng),同步開展用戶調(diào)研,通過在試點社區(qū)部署輕量級監(jiān)測設備與預警終端,收集居民和基層人員對預警通知、疏散指引等功能的實際反饋,基于試點數(shù)據(jù),進一步優(yōu)化技術(shù)系統(tǒng)功能(如增加疏散路線導航模塊),再逐步擴大應用范圍。此法通過“試點先行、逐步完善”的方式,將模糊需求轉(zhuǎn)化為可落地的技術(shù)路徑,能夠有效避免因需求識別偏差導致的資源浪費與技術(shù)“懸浮”。

四象限動態(tài)適配:新型城市基礎設施建設完善的治理工具。隨著技術(shù)迭代與基層需求變化,某一場景可能從“問題模糊+需求模糊”逐步演進為“問題清晰+需求清晰”,可以靈活調(diào)整策略,通過四象限動態(tài)適配矩陣實現(xiàn)分類施策。四象限動態(tài)適配模型需貫穿新型城市基礎設施建設的全生命周期,形成“識別—定位—執(zhí)行—反饋”的閉環(huán)機制。通過系統(tǒng)性問題識別與需求分析,構(gòu)建問題清單與需求分析報告,明確風險場景邊界及多方主體的真實訴求。依據(jù)問題和需求的清晰程度,精準定位場景類型,并選擇合適的技術(shù)建設策略。在具體執(zhí)行中,檢驗技術(shù)系統(tǒng)的有效性,以及治理流程的適配程度。通過常態(tài)化反饋機制收集基層使用體驗,重點評估系統(tǒng)建設是否實現(xiàn)“減負”與“增能”的雙重目標,基于評估結(jié)果動態(tài)優(yōu)化技術(shù)方案與治理流程,形成“建—用—評—改”的良性循環(huán)。

以新型城市基礎設施建設提升基層應急管理能力的推進路徑

強化政策統(tǒng)籌,構(gòu)建跨部門協(xié)同推進機制。從執(zhí)行層面看,新型城市基礎設施建設與基層應急管理能力的銜接與結(jié)合具有雙向賦能效應。基層應急管理需通過新型城市基礎設施建設加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,在降低建設成本的同時,注重部門間統(tǒng)籌協(xié)調(diào),避免重復建設和資源浪費。新型城市基礎設施建設的推進可依托基層應急管理的實際需求,實現(xiàn)精準落地,有效避免技術(shù)“懸浮”、技術(shù)“空轉(zhuǎn)”等問題。建立跨部門協(xié)同機制,針對基層應急管理能力提升,整合新型城市基礎設施建設與應急管理能力提升的行動舉措,在制定規(guī)劃、審批項目時,將問題導向和需求牽引作為根本原則,納入審批與驗收標準。建立“新型城市基礎設施建設—應急能力”聯(lián)合項目庫,要求申報項目提交“問題—需求”適配性評估報告。

完善方法支撐,強化問題導向與需求牽引。在問題導向方面,整合災害普查數(shù)據(jù)、12345熱線數(shù)據(jù)、歷史事件復盤等多數(shù)據(jù)源,系統(tǒng)梳理基層應急管理中的核心問題,建立動態(tài)更新的問題清單機制,不斷提升基層風險與應急問題的清晰度。在此基礎上,將問題清單深度嵌入新型城市基礎設施建設項目規(guī)劃、技術(shù)選型與實施評估全過程,確保新型城市基礎設施建設聚焦真實痛點。在需求牽引方面,在場景開發(fā)和完善過程中引入基層參與思路,通過“群眾點單”“基層試用”等方式,進行需求共創(chuàng)與設計,確保新型城市基礎設施建設項目貼近實際需求。可采取“需求調(diào)研—需求分析—需求論證”的流程設計。通過座談、問卷等方式收集基層人員、居民等主體的訴求;通過利益相關(guān)者協(xié)商議事等機制,挖掘本質(zhì)需求;結(jié)合專家、基層代表與技術(shù)團隊的聯(lián)合評估,對需求進行價值排序與可行性分析,通過結(jié)構(gòu)化議事規(guī)則形成決策共識。

深化研究應用,推進實踐示范和指南開發(fā)。堅持“問題在哪里,需求是什么,技術(shù)怎么配”的原則至關(guān)重要。問題導向確保資源精準投向基層應急管理的真實痛點;需求牽引則成為技術(shù)應用的“指南針”,保證方案切實符合基層使用實際。深化四象限分類施策與動態(tài)適配策略工具箱及典型案例的研究與開發(fā)。建議以四象限方法論為指引,選擇若干基礎較好的城市作為試點,搭建一批示范性應用場景,深入分析和總結(jié)試點實踐經(jīng)驗,制定《新型城市基礎設施建設賦能基層應急管理能力建設指南》,形成可復制、可推廣的操作方案。

唯有將問題導向與需求牽引有機結(jié)合,將新型城市基礎設施建設的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為基層應急管理的治理效能,才能有效提升基層應急管理能力,筑牢守護人民安全的防線。

【注:本文系國家社會科學基金重大項目“特大城市社會治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機制與優(yōu)化路徑研究”(項目編號:21&ZD162)階段性成果】

責編/靳佳 美編/王夢雅

聲明:本文為人民論壇雜志社原創(chuàng)內(nèi)容,任何單位或個人轉(zhuǎn)載請回復本微信號獲得授權(quán),轉(zhuǎn)載時務必標明來源及作者,否則追究法律責任。