【摘要】2025年是故宮博物院建院100周年。一百年前,故宮博物院成立,昔日的皇宮禁苑變為人民的博物館,歷代珍藏為民眾共賞。這百年歷程,既是故宮博物院自身成長的縮影,更是中華民族文化自信不斷增強的見證。新時代的故宮博物院,忠實踐行習近平文化思想,深刻理解“兩個結合”的重大意義,矢志不渝地典守、研究、保護、闡釋和展示物質與非物質遺產,以期將故宮博物院建成國際一流博物館、世界文化遺產保護的典范、文化和旅游融合的引領者、文明交流互鑒的中華文化會客廳。

【關鍵詞】故宮100周年 文化遺產 文明交流 文化自信 【中圖分類號】G122 【文獻標識碼】A

習近平文化思想是堅持“兩個結合”、推動馬克思主義文化理論創新的重大成果,是新時代中國特色社會主義文化建設的科學指南和根本遵循。故宮擁有世界現存規模最大、保存最完整的古代宮殿建筑群和195萬余件(套)藏品,是中華5000多年文明的重要承載者、中華優秀傳統文化的匯聚地,更是多樣文化交流融合的歷史見證。

作為世界文化遺產、5A級景區故宮的管理單位,故宮博物院將在今年10月10日迎來建院100周年。百年來,故宮博物院見證中華民族生生不息、砥礪前行的偉大歷程,走出一條守正創新、奮發進取的發展之路。特別是黨的十八大以來,故宮博物院忠實踐行習近平文化思想,深刻理解“兩個結合”的重大意義,以真實完整地保護并負責任地傳承弘揚故宮承載的中華優秀傳統文化為使命,矢志不渝地典守、研究、保護、闡釋和展示物質與非物質遺產,推動其創造性轉化、創新性發展,以期實現將故宮博物院建成國際一流博物館、世界文化遺產保護的典范、文化和旅游融合的引領者、文明交流互鑒的中華文化會客廳的愿景,從而為推動文化繁榮、促進文明交流、建設文化強國,全面推進中國式現代化貢獻堅實力量。

以“四個故宮”建設深刻踐行習近平文化思想

故宮博物院誕生于近代中國的變革時代。這座守護傳承中華文明基因的博物館,櫛風沐雨,與中華民族同呼吸、共命運,見證時代風雨和社會變遷。一百年前,故宮博物院成立,昔日的皇宮禁苑變為人民的博物館,歷代珍藏為民眾共賞。這百年歷程,既是故宮博物院自身成長的縮影,更是中華民族文化自信不斷增強的見證。

新時代的故宮博物院深刻踐行習近平文化思想,并將其與自身實際情況相結合,形成故宮博物院平安故宮、學術故宮、數字故宮、活力故宮建設體系,已發展為體制機制較為完善、職能發揮較為充分、文旅融合快速推進、行業引領作用顯著的國家級博物館。

平安故宮:筑牢防線,守護文物

習近平總書記指出:“歷史文化是城市的靈魂,要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產。”①故宮是中華文明連續性、創新性、統一性、包容性、和平性的有力見證。故宮博物院始終以萬無一失、一失萬無的憂患意識為警示,不斷強化“保護為主”思想,形成“設施最完善、技術最先進、管理最嚴格”的博物館安防管理體系和科學合理、技術先進的文物科技保護體系。

21世紀初,國家啟動歷時18年的“故宮整體修繕保護工程”,對故宮古建開展百年來最大規模的修繕和常態化保護管理,在不改變文物原狀的前提下,盡最大可能延長古建筑的壽命。該工程是20世紀以來規模最大、歷時最久、修繕建筑最多的故宮古建筑保護工程,使600余歲的紫禁城逐步恢復莊嚴、肅穆、輝煌的歷史面貌。其實踐與探索傳承中國官式古建筑營造技藝,為東亞地區木結構古建遺址保護提供理論和實踐指導。在此基礎上,自2015年起養心殿、乾隆花園等研究性保護項目相繼啟動。目前,故宮世界文化遺產保護工作已進入以預防性保護為主、輔之以搶救性保護的新階段,著力開展古建全方位監測、研究性保護項目和遺產保護標準體系建設,確保故宮得到整體性、系統性保護。

2013年,國家啟動“平安故宮”工程,以七大子項目進一步解決當時存在的火災隱患、盜竊隱患、震災隱患、藏品自然損壞隱患、文物庫房隱患、基礎設施隱患、觀眾安全隱患等重大安全問題。特別是2022年底開工的國家“十四五”規劃重大文化設施故宮北院區建設,充分融入現代科技應用和綠色建筑理念,建成后建筑面積10萬余平方米,將是一個現代化的文物保護利用空間,也將有效緩解大型珍貴文物科學保護和展示利用問題。

加強并規范可移動文物的保護、管理和數字化工作。故宮博物院持續推動藏品清理與征集,改善庫房安全條件,修訂藏品管理制度,建立線上藏品管理系統,藏品保管保持安全、有序、動態更新的狀態。依托古陶瓷保護研究國家文物局重點科研基地、古書畫保護文化和旅游部重點實驗室等科研平臺,將傳統修復技藝與現代科學技術相結合,優化修復規范化流程,提升藏品修復保護的學術性和科學性。自2012年起,年均修復文物300余件(套),許多大型保護修復項目成為業界典型案例,還為諸多國內外機構的文物修復保護攻克難關。

學術故宮:深耕細研,闡釋精華

習近平總書記指出:“要加強研究闡釋,準確提煉并展示中華優秀傳統文化的精神標識,構建中華文明標識體系,更好體現歷史文化遺產的歷史價值、文化價值、審美價值、科技價值、時代價值。”②學術研究是博物館事業不斷前行的核心,是踐行習近平文化思想的重要體現,也是深化文明交流互鑒的重要支撐。故宮博物院以兼收并蓄的態度、開放包容的理念建立研究平臺和多元化學術交流機制,邀請高校,文博、科研機構等參與,大力發展故宮學術、培育文博人才。

故宮博物院擁有多層級的科研平臺,通過對古建筑、陶瓷、書畫等文物資源進行科學保護和研究,有力地推動文物保護技術的國際化合作與創新發展。其中,“中國—希臘文物保護技術‘一帶一路’聯合實驗室”旨在建設文物保護技術領域多學科協同創新與資源共享的國際平臺,在對外共享儀器設備的同時,探索文物高清采集與多元檢測數據三維融合展示技術,在三星堆和新疆建立工作站,充分發揮高質量匯智創新平臺的引領作用。此外,持續搭建和完善面向國內外不同層級的學術交流平臺,與多家高校和科研院所、博物館開展合作,共同進行人才培養和成果推廣。2024年,全球文化遺產保護領域首個國際標準化組織技術委員會(ISO/TC349)的秘書處落戶故宮博物院,為我國遺產監測、評估和保護修復過程中,術語、技術、材料和裝備的國際標準化工作提供新契機,也將極大促進保護技術的全球共享。

對科研課題層級、選題的立體布局,充分體現故宮學術的整體性、體系性、開放性。目前,故宮博物院承擔64項國家級、省部級項目,如參與《(新編)中國通史》、“古文字與中華文明傳承發展工程”國家重大文化工程,承擔“晉唐宋元書畫的價值闡釋與保護、傳承研究”等國家社科基金重大項目,牽頭實施“大型綜合性博物館數字孿生關鍵技術研究與服務示范”等國家重點研發計劃。選題涉及歷史文化、文物保護、安全管理、科技應用等。自2019年起啟動三期“開放課題”計劃,借助更多領域的院外學術力量,共同發掘故宮承載的中華優秀傳統文化。

在繼續夯實紫禁城考古的基礎上,不斷提升故宮考古的科學化水平和研究深度。近年來,故宮博物院先后參與“考古中國”重大項目——內蒙古化德縣新石器時代早期遺址考古調查和發掘、新疆巴州焉耆縣霍拉山佛寺遺址考古發掘,承擔國家重點工程——雄安新區容城縣城子遺址等考古發掘工作。此外,與多國開展聯合考古,自2014年起,故宮考古學者以環印度洋貿易為軸心、以陶瓷考古為抓手,先后在印度、肯尼亞、阿聯酋等地區開展考古,展示中國考古學的理念、方法與手段,為理解古代絲綢之路上的中外文化交流提供新視角。

數字故宮:科技賦能,開放共享

習近平總書記指出:“要順應數字產業化和產業數字化發展趨勢,加快發展新型文化業態,改造提升傳統文化業態,提高質量效益和核心競爭力。”③科技讓文化傳播走出館舍天地,走向大千世界。文物數字化是博物館廣泛高效講述藏品故事的有力支撐,也是使深藏在庫房中的珍貴文物藏品走上“云端”、惠及大眾的便捷方式。故宮博物院積極推進文化與科技融合,聚焦于文物數字化保護與共享利用能力,不斷提高中華優秀傳統文化數字資源的利用水平和公共文化服務效能。

故宮博物院的信息化建設起步較早,居于國內博物館前列。故宮博物院持續開展文物基礎影像采集,并積極推進藏品數據向社會公布與公開。截至目前,已拍攝文物106萬余件,占全院藏品總數的52.5%。依托“數字文物庫”平臺對外發布的文物高清數字影像總數已達10萬余件,自上線以來瀏覽量已超3300萬次。以文物資源數字化服務于專家學者和社會大眾,實現對文物的永久保護與永續傳承。

故宮博物院充分發揮官網和新媒體矩陣效應,鏈接公眾,實現指數級傳播。在微博、微信、抖音、快手、微信視頻號、B站等社交媒體平臺上擁有粉絲超3000萬。2023年發布的多語種網站,涵蓋英、法、俄、日、西五個語種,年度訪問量110萬,訪問人數48.4萬。“數字文物庫”“故宮名畫記”“數字多寶閣”等項目,累計瀏覽量超7000萬。《每日故宮》《故宮展覽》等系列APP下載總量超1000萬。

故宮博物院積極拓展博物館展覽邊界,不斷在數字展示方面做出創新嘗試。大高玄殿等數字館,“發現·養心殿——主題數字體驗展”“‘紋’以載道——故宮騰訊沉浸式數字體驗展”“清明上河圖3.0”“畫游千里江山——故宮沉浸藝術展”等項目,為觀眾帶來多感官綜合沉浸式體驗,增強觀眾的參與性和體驗感。“清明上河圖3.0”在故宮展出時觀眾達141萬人次,此后在多地巡展并永久落地山東、山西,成為文博跨界數字藝術新文旅地標;赴日本舉辦“故宮的世界——特別數字展”,以高質量數字影像向日本觀眾展現故宮藏品、建筑和文化底蘊;“FLASH!故宮——數字故宮快閃展”“發現·養心殿”等展覽遠赴港澳舉辦,通過體感交互、虛擬現實等技術,讓觀眾在數字世界里走進故宮養心殿。

活力故宮:創新傳播,文明互鑒

習近平總書記強調:“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來,豐富全社會歷史文化滋養。”④故宮博物院以陳列展覽、圖書出版、導覽講解、公眾教育等形式不斷向大眾傳播文化,為推動中華優秀傳統文化創造性轉化創新性發展,讓文化遺產“活”起來而持續努力。

故宮博物院不斷深入推進觀眾服務整體優化。自新中國成立以來,累計服務中外觀眾5.01億人次。2013年起院內全面禁煙,2015年起全面推行實名制購票,并科學調控單日接待量限額。為提供高質量觀眾服務,啟用一站式觀眾服務中心,發布新版《故宮博物院參觀須知》,對未成年人實施免費政策。持續優化票務系統,解決“黃牛”炒票問題,4種購票方式解決境外觀眾預約難問題,持續提升社會滿意度。

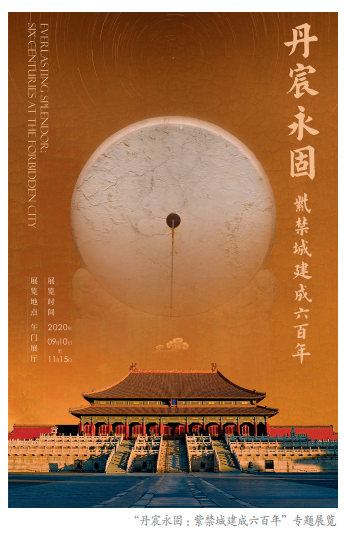

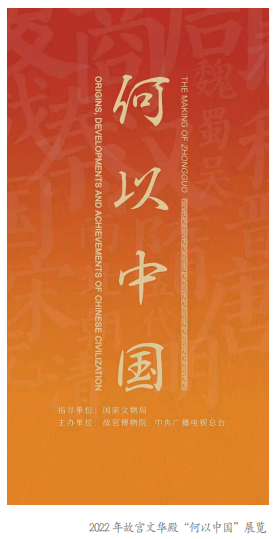

架構起院內為主、輻射境內的展覽體系。近年來,“石渠寶笈——故宮博物院九十周年特展”“千里江山——歷代青綠山水畫特展”“丹宸永固——紫禁城建成六百年”“何以中國”等一系列為人熟知、深受喜愛的展覽,催生“博物館熱”,促使博物館成為大眾城市旅游首站。除院內展覽外,故宮博物院還積極向境內文博機構輸送展覽,在新疆、江西建立“故宮廳”,在廈門設立故宮鼓浪嶼外國文物館,滿足各地觀眾文化需求。

教育和傳播是博物館的重要職能,故宮博物院重視文明傳承和創新,探索闡釋教育傳播的新路徑。面向大眾免費開展“故宮知識課堂”等社會教育活動和系列公眾講座,開展“故宮的時節”“藏品有話說”“抖來云逛館”等線上文化傳播、直播活動。先后與多家機構合作,推出文博類綜藝節目《國家寶藏》《上新了·故宮》、大型文化節目《詩畫中國》、紀錄片《我在故宮修文物》《紫禁城》、舞蹈詩劇《只此青綠》、音樂兒童劇《甪端》、兒童繪本《了不起的故宮寶貝》等文化產品。自2021年至今,《只此青綠》全球演出800余場,場場爆滿、一票難求,在全國引發“青綠潮”,并成為“文化名片”亮相海外。2022年推出的《甪端》已在國內的港澳、新疆等地巡演130余場,惠及10萬余人。豐富的教育項目和跨界合作產品,獲得業界、媒體和社會大眾的廣泛認可。

故宮博物院積極踐行文化“走出去”“請進來”。2012年以來,與超過20個國家和地區合作,引進精品展覽29次,組織50余次赴境外文物展覽,在全球形成極受歡迎的對外宣傳品牌。“東風西韻——紫禁城與海上絲綢之路”“譬若香山——犍陀羅藝術展”“紫禁城與凡爾賽宮——17、18世紀的中法交往”等,對外文化交流展在服務大政外交的同時,也促進文明交流、民心相通。2022年,香港故宮文化博物館建成開放,讓文明交流互鑒成為增進各國人民友誼的橋梁。2024年,在澳門揭牌故宮文化遺產保護傳承中心,持續搭建和完善國際學術交流平臺。積極開展全球學術合作對話,通過“太和論壇”“‘文化+科技’國際論壇”等一系列國際論壇和學術會議,吸引大批海內外專家學者及業界代表,擴大故宮博物院國際影響聲量,共同推進遺產保護和博物館建設事業。此外,“故宮零廢棄”項目,連續三屆在聯合國氣候變化大會展示中國遺產地綠色低碳發展成果。通過多元的國際交流,展現中華文明的悠久歷史和人文底蘊,促進世界讀懂故宮、讀懂中華文化、讀懂中華民族。

充分激發故宮人的創新創造活力,為文化遺產事業可持續發展提供核心人才保障。制定《故宮博物院人才發展規劃》(2023年-2033年),深化人才發展體制機制改革,著力培養一批既有深厚中華優秀傳統文化修養,又有開拓創新思維和宏觀視野的學術科研人才。協同推進“英才計劃”“古梅計劃”“師承制”等人才培養模式,激勵青年自我提升,鼓勵專家提攜后學。截至2025年6月,故宮博物院具有副高級職稱以上的人員400余人。累計培養出文化名家暨“四個一批”人才3人,國家級非遺傳承人16位。2022年創立并實施“太和學者”項目,設立“訪問學者”與“國際學者”雙向交流機制,通過人才互訪構建平等對話新局面。

錨定文化強國目標,續寫使命與愿景新篇章

博物館是文化強國建設中的一支隊伍。習近平總書記強調:“中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。”⑤在社會飛速發展的今天,百歲的故宮博物院也在快速地發展和成長。我們要繼續做習近平文化思想的忠實踐行者,錨定2035年建成文化強國的偉大戰略目標,自覺擔負起新時代新的文化使命,保護好、傳承好故宮這份人類共有的文化遺產,在總結百年工作成績的基礎上,堅守初心使命、努力實現愿景。

統籌故宮本院及北院“一院兩址”的功能定位。以故宮學為引領,把故宮放在中華5000多年文明及中外文明交流互鑒的廣闊視野中,不斷提升文物管理、學術研究、展覽策劃、觀眾服務、文化傳播等各項工作水平,持續保護并挖掘故宮蘊含的深厚歷史文化價值、科學價值、藝術價值和時代價值,提升闡釋能力。在世界博物館領域占據領先地位,建設成為具有中國特色中國風格中國氣派、引領行業發展的國際一流博物館。

充分采納科學的保護理念、利用先進科技手段、建立高效的管理系統,真實完整地呵護好故宮世界文化遺產,形成不斷循環改進并可供借鑒的世界文化遺產質量管理體系。擴大相關領域的國際交流合作,以標準化、數字化等多重手段,長久確保故宮世界文化遺產的完整性和真實性,為全球文化遺產保護樹立標桿。建立一支以老帶新、以新促老的高質量文物保護專業隊伍,建立可持續發展的傳幫帶體系,保障相關非物質遺產傳承有序。廣泛傳播文化遺產保護內容,提升遺產的可持續傳承利用水平和公眾的廣泛參與意識,努力成為世界文化遺產保護的典范。

深入推動文化旅游深度融合。通過加強文化挖掘與闡釋,創新展示方式與觀眾體驗,持續開發文創產品,舉辦多樣化的文化活動與教育活動,踐行綠色發展理念等途徑,打造具有國際影響力的文旅品牌,提供文化元素豐富的旅游產品,建設富有文化底蘊的世界級旅游景區,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要,為文化旅游產業的高質量發展提供新思路和新路徑,引領文旅融合的發展方向。

在尊重世界文明多樣性的基礎上,以文化交流展覽與活動、學術合作項目、文化創意產品等為紐帶,積極推動文化“引進來”“走出去”。文明交流互鑒,是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力。在古代文明與現代文明的交融中,面向國際社會講好中國故事,向世界貢獻中華文化中深刻的思想體系、豐富的科技文化藝術成果、獨特的制度創造,促進不同國家和地區之間的文化對話與合作,打造文明交流互鑒的中華文化會客廳。

國家之魂,文以化之,文以鑄之。未來,故宮博物院將繼續忠實踐行習近平文化思想,堅守使命與愿景,以文物保護為基礎,以學術研究為核心,以展覽展示為窗口,以教育傳播為紐帶,推動物質文明和精神文明協調發展,踐行全球文明倡議,為中華民族復興偉業注入新的生命力。

(執筆:熊倚加)

【注釋】

①《習近平關于城市工作論述摘編》,北京:中央文獻出版社,2023年,第100頁。

②《習近平文化思想學習綱要》,北京:人民出版社,2024年,第92頁。

③《習近平談治國理政》(第四卷),北京:外文出版社,2022年,第311頁。

④⑤《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》,北京:人民出版社,2023年,第196頁、59頁。

責編/孫垚 美編/楊玲玲

聲明:本文為人民論壇雜志社原創內容,任何單位或個人轉載請回復本微信號獲得授權,轉載時務必標明來源及作者,否則追究法律責任。